Da oltre un secolo palmari e papillari rappresentano l’alleato fondamentale di ogni investigatore. Ma come è nata la dattiloscopia? Come si è arrivati a capire che ogni individuo ha sulle mani dei segni distintivi che lo rendono unico? Un percorso antico per una scienza in continua evoluzione.

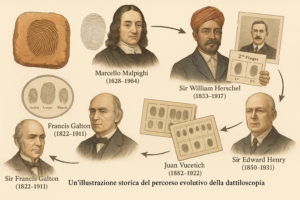

Le prime intuizioni sull’unicità delle impronte si perdono nella notte dei tempi. Antiche civiltà, come i Babilonesi e i Cinesi, utilizzavano già le impronte digitali per sigillare documenti o identificare individui, sebbene in modo rudimentale e privo di una metodologia scientifica. È nel XVII secolo che l’attenzione scientifica inizia a posarsi su queste singolari formazioni. Marcello Malpighi, un anatomista italiano, nel 1686 descrisse dettagliatamente le creste papillari e i pori sudoripari presenti sui polpastrelli, riconoscendone la complessità ma senza intuirne il potenziale identificativo.

Il vero pioniere della dattiloscopia moderna è spesso identificato in Sir William Herschel, un funzionario britannico in India. A partire dal 1858, Herschel iniziò a utilizzare le impronte digitali per firmare contratti con i nativi, garantendo l’autenticità dei documenti e prevenendo frodi. Intuì che le impronte rimanevano immutate nel tempo e che fossero uniche per ogni individuo. Sebbene il suo lavoro fosse pragmatico e volto a risolvere problemi pratici, gettò le basi per la comprensione dell’immutabilità e dell’individualità delle impronte.

Il passo decisivo verso la creazione di un sistema di identificazione pratico e universale fu compiuto da Sir Francis Galton, un cugino di Charles Darwin. Galton, con la sua meticolosa ricerca statistica, nel 1892 pubblicò “Finger Prints”, un’opera fondamentale in cui dimostrava scientificamente l’unicità e l’immutabilità delle impronte digitali. Galton sviluppò anche un sistema di classificazione basato sui pattern fondamentali (archi, anelli e spirali), fornendo le basi teoriche e pratiche per l’applicazione forense.

Tuttavia, il sistema che avrebbe riscosso il maggiore successo e che è ancora alla base della dattiloscopia moderna fu sviluppato dall’argentino Juan Vucetich. Nel 1891, Vucetich, un capo della polizia di La Plata, creò un proprio sistema di classificazione delle impronte digitali, il “sistema icnofalangometrico”, basato sulle idee di Galton ma con un approccio più pratico per l’archiviazione e la consultazione. E fu proprio grazie a Vucetich che, nel 1892, venne risolto il primissimo caso grazie allo studio delle impronte digitali.

Il caso ebbe luogo a Necochea, in Argentina. Due bambini furono trovati uccisi e inizialmente i sospetti ricaddero su un vicino di casa. Tuttavia, durante le indagini, Vucetich fece prelevare le impronte digitali da una porta insanguinata. Il confronto con le impronte di Francisca Rojas, madre delle vittime, rivelò una corrispondenza perfetta. Messa alle strette, la donna confessò il duplice omicidio, motivato dal desiderio di sposare un uomo che non voleva figli. Questo fu il primo caso al mondo in cui le impronte digitali portarono all’identificazione certa dell’assassino.

Da quel momento, l’importanza delle impronte digitali come strumento d’identificazione crebbe rapidamente. In Inghilterra, Edward Henry sviluppò un sistema più semplice di classificazione, adottato poi da Scotland Yard nel 1901. A differenza delle fotografie segnaletiche o delle descrizioni fisiche, le impronte digitali non potevano essere modificate o contraffatte con facilità, rendendole un mezzo sicuro ed efficace.